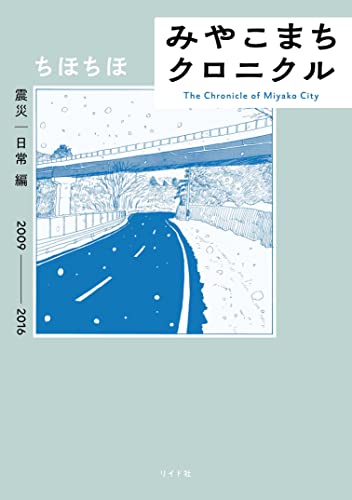

岩手県宮古市在住、実家暮らしのアラフィフ独身男性の視点から、東日本大震災や離職、持病、両親の介護など、コロナ禍のリアルな日常を、淡々としながらもあたたかな筆致で綴った本作。日々、目先のことに追われてやり過ごしているけれど、夜中にふと「自分はこれからどう生きていけばいいのか……」と漠とした不安に駆られたことがある人なら、きっと他人事とは思えない程、実は鋭い牙を隠し持ったノンフィクションでもある気がしてならない。

現在刊行されているのは「震災・日常編」と「コロナ禍・介護編」の2巻

『みやこまちクロニクル』は、2009年から2016年の日常を描いた「震災・日常編」と、2019年から2022年を描いた「コロナ禍・介護編」の2巻が刊行されている。本書が作者の実生活を記録したノンフィクションであることを考えると、ライフワークとして、これからも様々なシリーズが続いていくかもしれない。東日本大震災を挟んでの記録と聞くと、「3.11を境に全てがガラッと変わってしまった」と言うようなドラマチックな展開を予想されるかもしれないが、本書の中でフォーカスされるのは、むしろこれまでと地続きの「ありふれた日常」であり、被災地域に暮らす人たちのリアルな感覚が手に取るように伝わってくる。

「震災・日常編」は、2009年10月12日、2010年4月20日、2010年8月14日……といった日記仕立てで章立てされていて、当時宮古市役所の職員として働いていた主人公・五野上(ごのかみ)の日常風景で幕を開ける。作者が職場の同僚やかかりつけ医、そして両親と交わす他愛もないやりとりを、ほぼそのまま漫画で再現していると思われるのだが、いわゆるコミックエッセイとは異なり、あくまで漫画形式で描かれているため、どこまでありのままであるのかは読み手にはわからない。もちろん「日記文学」と呼ばれるジャンルが昔から存在しているように、創作物である以上は「100%本当のこと」が書かれていると限らないのは誰もが知るところだが、少なくとも本書に登場する医師や看護婦たちは、本人の了解のもと、キャラクターの外見も、交わした会話も、ほぼそのままであることが予想される。

なぜかというと、本書の中で主人公はかかりつけ医に漫画を書いていることを話していて、「ネタに困っているので、今日1日の出来事を漫画に書こうと思う。そこで先生に折り入ってお願いがある。先生のキャラが非常に良いので、写真を1枚撮らせて欲しいのだ」と頼み込み、診察中の医師を携帯のカメラで「パシャ」と撮影。しかも、「ついでにこっちも撮っていったら?」と医師から促されるままに、興味津々で覗きに来た看護師さんたちまで撮影し、「完成したらぜひ見せてくださいね」と言われている場面まで漫画に登場するからだ。

津波の描写がわずか半ページだからこそ際立つ被災地の日常

とはいえ、「2011年3月11日」という日付の章を開いてみると、「大津波ダイジェスト」とあり、「2011年3月11日午後3時20分」の宮古市の情景がわずか半ページで描写されているのみ。次のページは「これ映画? ……現実か」と唖然とする五野上の表情と津波が引いたあとの情景が続き、更にその次のページは「一時帰宅ダイジェスト」……と、とにかく展開が早いのだ。そして次の章では2011年5月6日となっており、津波で亡くなった親戚の葬儀の場面が登場する。

もちろん、現実にはその2カ月弱のあいだに、とてつもない思いをしていたであろうことは、当時のテレビのニュース映像の記憶と重ね合わせると想像に難くない。だが、本書の中では基本的にはどんな場面でも穏やかに、淡々と目の前の出来事を受け止め、当事者以外の人が口にしたら不謹慎と思われかねないようなドライな心情(だが、これこそがリアル)も綴られており、読んでいるこちらがハッとさせられる場面もある。

決して漫画家としての画力が高いわけではないところも、時々ちょっと投げやりな感じのところも、平坦な日常を描く作風とはマッチしている。同じ日本とはいえ、遠く離れた土地のまったく異なる環境下で暮らす筆者の心にも、五野上の眼に映る光景が平穏であればあるほど、なぜか鋭い刃物のようにグサリと刺さり、いつまでたってもなかなか抜けないのだ。