「ラストダンジョン症候群」の救いはここにあったのか…「マンガ大賞2021」大賞の“後日譚(アフター)”ファンタジー

ゲーム、特にRPG(ロールプレイングゲーム)を進めていると、どうもラスボスの直前でプレイの手を止めてしまう……。 筆者自身、身に覚えがありすぎるのだが、俗に「ラストダンジョン症候群」などとも呼ばれるこのようなプレイスタイルは、日本のゲーム文化に親しむ者特有である、という研究結果がある。(遠藤雅伸・三上浩司「ゲーム道: 日本ゲーム文化を理解するゲーム学の手掛かり」、『日本デジタルゲーム学会2019年夏季研究発表大会』p68-p71)、同研究によると、この行動は「プレイヤー自身が、ゲームシナリオを最後まで進めずにゲーム世界に留まり、プレイするよりも強いゲーム体験を得るため」のものだそうだ。「世界観が魅力的なRPGでゲームに没頭している場合、シナリオをクリアしてしまうとゲーム世界との関わりが失われる」ために、「直接のプレイから離れることで、より深くゲーム世界に自分が関わる」。この行為は、茶道の“残心”と同様の境地……との記述もある。

……何やら小難しい指摘よりは、「その世界が好きすぎて終わって欲しくなかった」「話が終わるのがさみしくなった」「物語が終わってほしくない、世界観に浸っていたい」といった、このプレイスタイル・感覚に理解を示すコメントを引用したほうが分かりやすいだろうか。

長きにわたる冒険の末、待ち受けるラスボスを前に「さあ世界に平和を取り戻すぞ!」というその時になって、「ああ、主人公や仲間たちと時間をともにできるのはここまでなのか」といった寂しさが頭をもたげ、なかなかラストダンジョン、最終決戦へと踏み出せない。

意を決して最後の激闘を終えると、そこにはたしかに達成感がある。しかし、凱旋した主人公や仲間たちを映すようなエンディングを眺めていると、「彼らには、この先どんな日々が待ち受けているのだろうか」と、見果てぬ後日譚を想像して切なさが大きくなっていく。

……この「ラストダンジョン症候群」的な感覚はゲーム……RPGに限らないはずだ。アニメやマンガの最終話に接すると時にやってくる「見たくない」や「読みたくない」も、恐らくは近いものだろう。こういったコンテンツに触れてきていれば、一度くらいは似た思いをしたことがあるのではないだろうか。

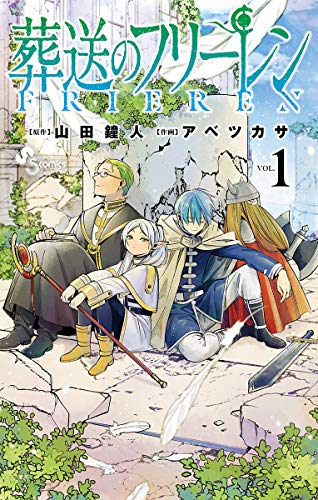

先ごろ手に取ったマンガ『葬送のフリーレン』はそんな、少なからず共感を得られそうな「ラストダンジョン症候群」的な寂しさや切なさを緩やかに、穏やかに昇華する作品として、「ああ、こういうのが欲しかったんだ……!」と湧きあがる興奮を覚えるものだった。

書店員らマンガ好き有志の投票で“今一番フレッシュなマンガ”を決める「マンガ大賞2021」で大賞に輝いた“後日譚(アフター)”ファンタジーである。

「たった10年一緒に旅しただけだし…」エルフの魔法使いは、なぜ人間の勇者の死に涙したのか

『葬送のフリーレン』は、いわゆる“剣と魔法”のファンタジー世界を舞台とする作品だ。その大筋は、魔王を倒した勇者一行のメンバーだったエルフの魔法使いフリーレンが、ひょんなことからかつての旅路を新たな仲間とともに再び辿ることに……というもの。

だが、特筆すべきは魔王を倒した「冒険の終わり」が起点であることにある。フリーレンの“現”パーティの道のりを追いかけつつ、並行して“元”パーティ=魔王を倒した勇者一行の足跡も語られていくのが物語のキモとなるのだ。

第1話はいきなり、いざ王都へ凱旋せんとする魔王討伐後の勇者一行を描いたコマから始まる。勇者ヒンメル、戦士アイゼン、僧侶ハイター、そして魔法使いフリーレンという世界を救った英雄たちは、祝勝の宴もそこそこに「この先」の人生へと歩み出してゆく。

「この先」の生活として魔法の収集を続けていたフリーレンはやがて、「たまには顔を見せる」程度の気軽さで50年ぶりにヒンメルらと再会を果たす。

フリーレンは「老いぼれてる」ヒンメル、「随分貫禄が出た」ハイター、「あまり変わっていない」アイゼンにかつてのままに接し、魔王を討伐して以来となる「半世紀彗星」を再び見るための場所に案内していく。

フリーレンとの再会を「もう一生会えないのかと思っていた」と喜び、再び仲間が集ったことに「全員が揃うこの日を待ち望んでいた」「最後にとても楽しい冒険ができた」と感慨深げだったヒンメルは、もう一度「半世紀彗星」を見届けたその旅ののち、生涯の幕を閉じてしまう。

葬儀の場、民衆に悲しい顔ひとつしていないことを指摘されたフリーレンだったが、「だってこの人の事何も知らないし…」「たった10年一緒に旅しただけだし…」と言った途端、その頬に涙が伝い始める。

彼女の心にここにきて初めて、人間の寿命が短いことを分かっていながら、なぜヒンメルのことをもっと知ろうとしなかったのか、と後悔する気持ちが生まれたのである。

そしてヒンメルの葬儀後。それぞれ老いを語るハイター、アイゼンと三度別れながら、フリーレンは「もっと人間を知ろうと思う」と新たな旅の目的を口にする……。

さまざまな立場から“葬送”するエルフ・フリーレン その視線に見るのは…

フリーレンは、“寿命を持たず、神秘に通じ、心身ともに極めてすぐれた人間”として創造された『指輪物語』のそれをベースとするような、日本の現代ファンタジーでもお馴染みの異種族である“あの”エルフだ。ゆえに極めて長命であり、人間のヒンメルとハイター、人間よりは長命なもののエルフには及ばないドワーフのアイゼン、そして新たな旅で出会う人々とは、時間に対する感覚に大きなズレがある。

ヒンメルらと冒険した10年間を「短い間」と表現するのは、それを象徴するようなセリフとなる。(……まあ、「WEBサンデー」の作品ページに「ドライ。魔法オタク。」と記載されているその性格を筆頭に、彼女は“いかにも”な長寿や魔法の能力ではなく、生活能力の低さなどのマスコット的な愛嬌がだんだんと目を引くようになってくるキャラクターなのだが。本作はフリーレンのみならず、どこか“とぼけた”愛らしさを放つキャラクターと、そんな彼らによる間の抜けたやり取りが多く、それがコミカルさを生むポイントとなっている)

タイトルの『葬送のフリーレン』は、そんなフリーレンの作中における異名でもあることが後に明かされる。しかし、その意味合いとして重きが置かれているのは恐らく、長い長い時を生きるフリーレンがさまざまな、特に人の“死を見送る”立場にあることだろう。

加えて彼女は、過去のものとなり、なっていく「ヒンメル一行の魔王討伐の冒険」の足跡とそれが後世にもたらした影響についても、その後の成り行きを見届け、見送る立場にある。

この独自の立ち位置も、やはり“葬送”であると言い換えることができるのではないかと思う。

繰り返しになるが、1000年を優に超えて生きるエルフのフリーレンと、かつての、そして今の新たなパーティメンバーたちには、その時間の感覚を筆頭に、あらゆる出来事の見方・捉え方に大きな違いがある。

そんな彼女の客観的かつ俯瞰的な視点に、筆者は「直接のプレイから離れることで、より深くゲーム世界に自分が関わる」。……意味合いを変えずに、本作に合わせて書き換えると「当事者の視点から離れることで、より深く世界に自分が関わる」という「ラストダンジョン症候群」的なそれを見つけ、また昇華してくれるものがあると感じている。

RPGのプレイヤーならそこかしこに“あるある”を見出せる、プレイすることができない、でもどこかにきっとあるはずのRPGのような本作で、フリーレンの視点が過去の「ラストダンジョン症候群」で蓄積してきた寂しさや切なさに寄り添ってくれているような気がするのだ。

“今一番フレッシュなマンガ”を決める「マンガ大賞」は、「面白いと思ったマンガを、その時、誰かに薦めたい!」という気持ちを形にして始まった賞だという。

『葬送のフリーレン』は、RPGなどで「ラストダンジョン症候群」的なソレに罹患したことのあるマンガ好きに、「欲しかったのはこれだろ、面白いよ」と薦めたい作品だといま一度書き添えておく。