世界人口超える“およそ五十億羽”からの絶滅……1914年、リョコウバトの例

「リョコウバト最後の一羽なんですよ?」

1914年の9月1日午後1時まで、アメリカ・オハイオ州のシンシナティ動物園には、リョコウバトという渡り鳥が飼育されていた。初代アメリカ大統領ジョージ・ワシントンの夫人名から「マーサ」と名付けられたそのメスの個体こそ、リョコウバトという種の地球上に生き残る最後の一羽だった。かつて、およそ五十億羽いたとされ、真昼の空をあたりが薄暗くなるまで埋め尽くしたとされる種の……。

家畜・ペット、環境破壊、乱獲……“人が関わった「絶滅」”の悪しき前例たち

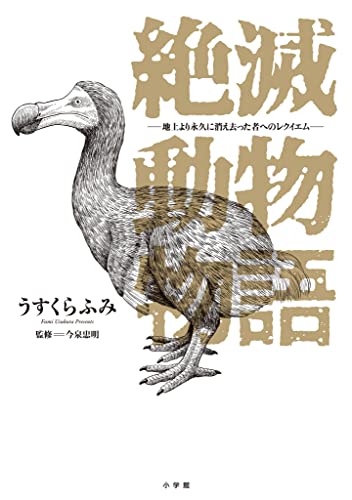

先述のリョコウバトに加えて、モアやドードーといった動物の名も挙げれば、それなりの数の人がその共通点に勘付くのではないかと思う。いずれも、あの『ドラえもん』(藤子・F・ 不二雄/小学館)でも取り上げられたことがある、“人が手による「絶滅」”の餌食になった種だ。家畜・ペットの導入、森林伐採による環境破壊、強欲による乱獲。『絶滅動物物語』は、そんな人間が無慈悲に絶滅させた動物たちの、絶滅に至るまでの経緯と人間の所業を描いたマンガである。

登場するのは、“人が関わった「絶滅」”でも特に著名と思われるリョコウバトとドードーを含む、8種の動物たちのエピソードだ。うち、アメリカバイソンとキタシロサイは絶滅こそ免れているのだが、その顛末を知ればなんとも苦い気持ちになるのは禁じ得ない。(特にキタシロサイは現在、地球上にメス2頭しか残っていない……)。冒頭に取り上げたリョコウバトのエピソードにおける、狩猟者側の

「こんだけ数がいる」

は象徴的な言葉のひとつだ。各話から人間の虚栄心とエゴに満ちた思いや行いが浮かび上がる。

「人が関わった絶滅は新たな進化を生まない」胸を突かれるその“目”に思う

およそ五十億羽いたとされるリョコウバトは、本作を監修した動物学者の今泉忠明によると「鳥の歴史始まって以来、もっとも多くいたといわれる鳥」(『絶滅野生動物辞典』(今泉 忠明/KADOKAWA)、P.413)だったそうだ。今泉は、本作のあとがきで現代の絶滅を「自然に起こってきた絶滅の数百倍の速さで進んでおり、人が関わった絶滅は新たな進化を生まない」ことが問題だとする。

「動物に話しかける人はいるけど、聞こうとする人はほとんどいない」とは、『くまのプーさん』で知られるA・A・ミルンが遺した言葉だ。内容が内容だけに、作中で随所に見られる絶滅動物たちの顔と目のアップの描写には胸を突かれるが、その一方であくまでもマンガの中の彼らのそんな目つきから、何か読み取れまいかと思ってみたりもしてしまう。