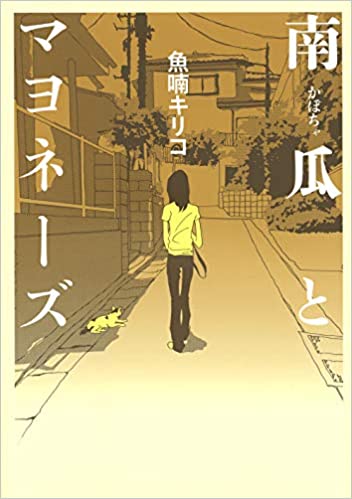

小劇場や古着屋が所狭しとひしめき、「サブカルの聖地」と言われた下北沢も、いまや駅周辺の大規模な再開発によって、すっかり新しい街へと様変わりを遂げてしまった。この街を舞台とした映画『劇場』(行定勲監督)や小説が若者のあいだでブームとなっているいま、1990年代に数々の傑作恋愛コミックを生み出した元祖「下北系」ともいうべき漫画家・魚喃キリコによる「南瓜とマヨネーズ」(宝島社)の魅力を、ここで改めて紹介したい。

ろくでもないが大好きだった昔の恋人と街で偶然再会し、想いが再燃……

物語の主人公は、ミュージシャン志望でほぼヒモ状態の恋人せいちゃんと同棲中のツチダ。優しいけれど頼りないせいちゃんを横目に、古着屋でのアルバイトに加えて、とうとう水商売まで始めてしまい、自己嫌悪に陥る日々。そんなある日、街で偶然昔の恋人ハギオと再会したツチダは、かつて好きで仕方なかったその男に磁石のように引き寄せられ、後ろめたい気持ちを抱えながらも、ズルズルと密会を重ねてしまうのだった……

まさに絵に描いたような‟いい加減”な男を地でいくハギオは、久しぶりに会ったツチダに対しても「お前はオレのことを好きだったけど、オレはお前のことそんな好きじゃなかったし」と、なんら悪びれる様子もなく、平然と言い放ってしまうドSキャラ。だが、学生時代この作品をリアルタイムで読んだとき、なぜツチダがせいちゃんを裏切ってまでハギオに執着してしまうのか、その理由が手に取るように伝わってきた。魚喃キリコの描くダメな男はどれも魅力的で、現実世界の身近な人物に置き換えながら読んでいたからだ。

シンプルなタッチの線とリアルなモノローグで感情移入を誘う

主に黒の線とベタ塗りだけで描かれた登場人物は、前髪や襟足を長めに残した中世的なタイプであることが多く、ハギオに至っては、ほぼ背中や横顔の描写ばかりで、目や顔の表情すらよくわからない。だが、無駄な要素が一切省かれたシンプルな線で描かれているからこそ、その姿に読者が自身の忘れられない人の面影を、つい重ね合わせたくなってしまうのだ。画と共に綴られるツチダの淡々としたモノローグも、ダメな男に振り回されてしまいがちな世の女性の孤独な心を代弁しているとも言えるし、彼女が下北沢に実在する古着屋で働いている設定であることも、虚構とリアリティを見事に繋ぎ、読み手に感情移入させるうえで非常に大きな役割を果たしている。

実写映画でオダギリジョーが漫画のハギオを見事に体現

本作は冨永昌敬監督によって実写映画化もされているが、ハギオを演じたオダギリジョーのダメんずぶりがあまりに板についていて、思わず惚れ惚れしてしまった。そう、まさにあの漫画の中のハギオという概念が、実像となって目の前に現れたかのような衝撃を受けたのだ。その男と一緒に居ても絶対に幸せになれないと分かっていながら、どうしようもなく惹かれずにはいられない。まさに抗いたい魅力をまとったハギオに、オダギリジョーが強烈な説得力を与えていた。

現実の街並みは大きく変われども、漫画の中の登場人物たちは、ページを開けばいつまでもそこにいる。そんな当たり前のことに気づかせてくれるのは、魚喃キリコがあの時代の東京の街に暮らすリアルな人々の日常を、漫画の中に封じ込めてくれたからに違いない。