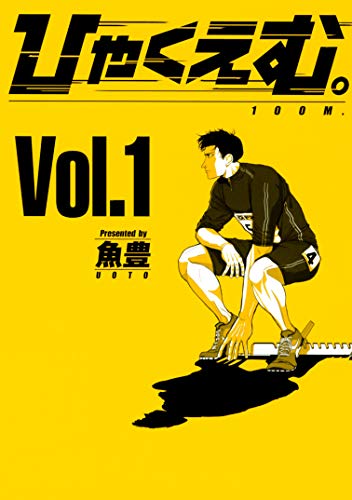

主人公は足の速い小学生で競技に対する“熱”を持たない異質さ

スポーツマンガと聞いて、皆さんはどのようなものを思い浮かべるだろうか。例えば、才能がありながらもまだ開花していない主人公が次第に成長していくドラマ、あるいは時にぶつかり時に励まし合いながら仲間同士の絆が深まっていくストーリーなど、取り上げている種目や主人公の軌跡を描いたものがパッと思いつく。

ただ、今回取り上げる『ひゃくえむ。』は、もちろんスポーツものならではの熱量は感じられるのだが、それ以上に裏側にあるアスリートの葛藤をはじめとする複雑な心境や、勝った者が常に勝ち続けられるわけではないという残酷だがストレートな“真理”を中心に描いている点が、他のスポーツものとは一線を画している。

題材はタイトルからわかるとおり100メートル走。多くの人が学生時代の体育の授業などで取り組んだことがある種目なので、読む側のスポーツ経験に関わらずイメージしやすく、シンプルに物語に没頭できるのは好感が持てる。

その“親しみやすさ”は主人公の年齢設定にも表れていて、部活動が盛んな中学や高校ではなく小学生・トガシが主役。しかも生まれつき足が速いという才能を持っているのだが、モノローグであっさり紹介している描写からはアスリート特有の熱量もさほど感じられず、王道のスポーツマンガにはない独特な空気感を放っていると言える。

100メートル走で勝つことが自分と周囲をつなぐ手段という描き方が象徴的

その風変わりな印象は、転校生・小宮との出会いによって色合いを変えていく。足は遅いが毎日走っている小宮を見て、トガシは彼が走ることが好きと考えるが、走る理由は「気が…紛れるから」「現実より辛いことをすると現実がぼやける」という思いもよらないもの。

一方でトガシもまた「100mだけ誰よりも速ければ全部解決する」という価値観の持ち主であり対照的だが、根底に流れる異質さは共通しているような印象を醸しだし、2人の今後に純粋に興味をかき立てられる。というのも、前述の第1話冒頭のモノローグで語られているのは、トガシが100メートル走で負けない「それだけでいい」と気づいたときの話なのだ。

つまり、彼は100メートル走で1位だからこそ人の輪に入りコミュニケーションをとることができる。走ることは好きではなく、ただ才能が与えられただけ。このようなトガシのキャラクターにある種のリアリティーが感じられるのは、何ら不思議ではないだろう。彼の思考に共感する否かで物語の見えが変化したり、読んでいる自分のちょっとした人生哲学なようなものが見え隠れしてきたり、そんな読後感が出てくるのも興味深い。

人間ドラマに力点を置いたストーリーは示唆に富んだセリフが多数

そしてトガシの人生を大きく変えるきっかけとなった小宮。足の遅い彼の方が才能を……なんて展開を想像しがちなのだが、出会った時点では運動会で勝ちたいという小宮の特訓に付き合うことでトガシは得も言われぬ熱を感じ、その結果、速さにとりつかれ敗北することの恐怖を初めて認識していくことになる。

「怖いもの知らず」であり、走ることが“すべて”であり“支え”であったトガシが、怖さを覚えたことでどう変わっていくのか。100メートル走という競技をテーマにしているものの、実際には人間ドラマに重きを置いて描かれているのが醍醐味でもある。

また、引用したいくつかのセリフをはじめ、「その距離は時間に権力を与える」「その距離は人間の価値を決める」など、本作には登場人物たちの想いを示す重みのある言葉が数多く登場し、読む者の心の奥底に訴えかけてくる。スポーツに限らず、何かに打ち込んだり熱中したりといった経験を持つ人なら、その感触は痛いほど伝わってくるだろう。

「なぜ走るのか」という言葉に込められた“光”と“闇”が濃密で奥深い

本作には「なぜ走るのか」というセリフがあるが、100メートル走を自分を形作る何かに、もっと言ってしまえば“走る”を“生きる”と置き換えてみれば、込められたテーマ性やトガシが感じた恐怖感が、より一層の現実感を伴って襲ってくるはずだ。

なによりトガシ自身が“才能の枯渇”を自覚し始めるという、王道のスポーツものでは描きにくい視点で物語が転換していくのが最大のポイント。「才能」や「特別」にはどうしたって憧れるが、運良く手に入れたとして、その「才能」ははたして望んだものなか。それよりも大切なのは情熱なのだろうか。そして“それ”をもし失ってしまったら…。

そんな背筋がゾクッとしてしまうような問いかけを、「何事も解決してくれる100メートル走だが、自分が誰かより遅くなってしまったら」という恐怖を抱えたトガシを通して濃密かつスピーディーに魅せていく物語は秀逸だ。

本作は、すでに完結ずみの作品である点も◎。刻一刻と変化していくキャラクターの人生と突き刺さるような味わい深いセリフを、ぜひ一気読みで堪能してみてほしい。