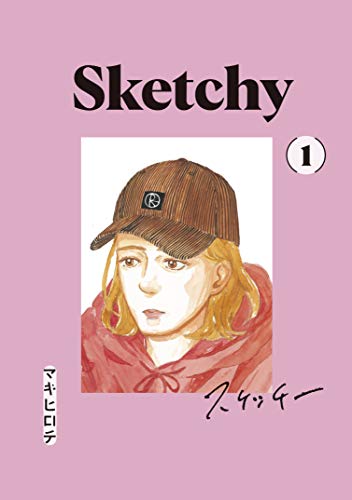

『いつかティファニーで朝食を』(新潮社)『吉祥寺だけが住みたい街ですか?』(講談社)のマキヒロチによる、ガールズスケーター群像劇『スケッチ―』。「東京五輪2020」では女子スケートボード競技だけでなく、ライバル同士であるはずのスケーターたちの爽やかな関係にも注目が集まったが、NYのガールズスケーターの日常を綴った映画『スケート・キッチン』(2016年)を見ても、スケートボードと群像劇との相性の良さを感じずにはいられない。スケートボードを通じて日常に彩りを取り戻していく、悩み多き女性たちの姿を描いた本作の魅力を紹介したい。

3次元を想像させる疾走感溢れるカットの連なり

彼氏はいるものの結婚する気配はなく、レンタルショップの店員としてせわしなくも冴えない毎日を過ごす主人公・川住憧子(あこ)31歳。川住の同僚で、スタイリストの夢を諦めた過去を持つ、男嫌いで気の強い小日向志帆26歳。看板作家の夫との不倫がバレて、人事異動させられた出版社勤務の竹花いずみ30歳。これは『スケッチ―』の1巻の巻末までに登場する、この後の物語を牽引していくであろう3人の女性たち。

1巻完結の漫画を読み慣れていると、どうしても主要キャストの紹介にならざるを得ない連続モノの1巻目を読むのはなかなか辛かったりするものだが、本作はスケートボードが題材ということもあってか、疾走感溢れる魅力的なカットが連なっていて、静止画なのになぜか映像で観ているような気分にさせられる。

映画のレビューやインタビュー記事も担当している筆者としては、映画は映画、漫画は漫画、小説は小説でしか表現できないことをそれぞれやっているはずなのに、漫画を「一篇の映画を観た時のような~」と安易に喩えてしまうのは、書き手としてどうなんだろうか……? と、常に自問自答しながら臨んでいるつもりだ。

だが、2次元の漫画を読みながら、自分の頭のなかでその間にあるカットを繋ぎ、色をつけてアニメーションのように感じたり、滑走する音やBGMすら想像しながら読んだりしているときの至福感こそ、実はとても贅沢な時間なのだと痛感させられるときがある。ページをめくった瞬間「うわぁ~何これ! めっちゃ気持ちいい画だなぁ」と思わず声を上げてしまったように、『スケッチ―』には、たとえどんなに運動神経が悪くとも、スケートボードに乗って街を駆け抜けてみたいと読み手に思わせる、とてつもない力がある。

漆黒の闇をバックに空中でポーズを決めるスケーターの構図が圧巻

トラブル続きだった日の仕事帰り、缶ビールを片手に「今日は本当に忙しかったなぁ。11回くらい辞めたいと思ったなぁーこの仕事」とぼやく川住が、満開の桜に見とれて植え込みに倒れ、舞い散る桜吹雪のせいで少し感傷的な気持ちになったあと、どこからともなく「ガーッ」という音が近づいてきたと思ったその瞬間、スケートボードの大技を決める女子が川住の目の前に飛び込んでくる。

あおむけの川住の横顔と、見上げたその先で、漆黒の闇をバックに空中でポーズを決めるフード姿のスケーターの見開きの構図が、ずっと見ていたくなるほど素晴らしい。そこには、人が何かに魅了されてしまう瞬間の感情が確かに映し出されているのだ。それはもはや恋、いや一目惚れ。あるいは、落ちずにはいられない沼、とも言えるかもしれない。

いつもと何も変わらないかのように見える日常の中に、無数に散りばめられた点と点が、あるとき不意につながり、一本の線となって一気に立ち上がってくる。人が何かを始めようと思うきっかけは、きっと大抵がこのパターンに違いない。あとから思えば、布石となる要素はたくさんあるが、それに気づくかどうかは運命的な巡り合わせであることが多い。

ちびっこに混ざってスケートボード教室の体験レッスンに参加した川住が、何度も転びながらも、5時間も夢中でやってしまうスケートボードの魔力とは一体どんなものなのか。半年以上貸し出し中だったスケボー映画『ロード・オブ・ドッグタウン』(2005年)のDVDが、川住と志帆、いずみの3人を繋ぐ、という構成も心憎い。新たな一歩を踏み出した川住たちの日常が、スケートボードに乗って街を駆け抜けるかのように色づいていく過程を、きっと追い続けたくなるにちがいない。