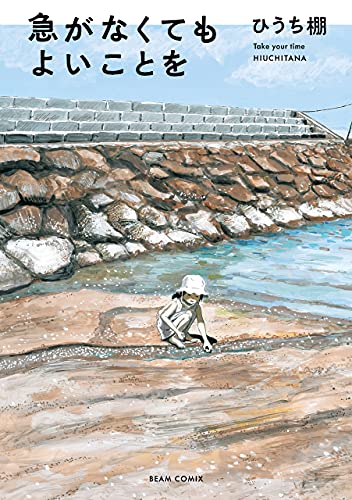

ひうち棚が2009年から2021年まで毎日コツコツ描いてきた随筆マンガを、一冊にまとめた作品集。「映画の思い出」「おてがみ」「ひとごと」「ユートピア」「城山」など、幼いころの記憶やノスタルジックな情景、そして現在が、まるで紙焼きしたスナップ写真をレイアウトしたかのようにていねいに綴られている。あくまで作者のごく個人的な記憶の断片や思い出のはずなのに、なぜか自分も確実にそこにいたかのような錯覚に陥るほどの普遍性に満ちている。扉に描かれた公園のオレンジの犬のスイング遊具(ロッキンパッピーと呼ぶらしい)が、家の近所にあるのとまったく同じだから、という理由も無きにしもあらずだが……)。

子どもだけで市民会館に映画を観に行った日の思い出のほろ苦さ

もちろん絵のタッチは全く異なるのだが、本作におけるモノクロの陰影と景色の切り取り方が、90年代の下北沢の街をそのまま写し取った魚喃キリコの作品と重なるところもある。だが、現実世界で目にした光景がそのまま漫画のなかに現れてハッとさせられたのと違い、まったく見たことのないはずの光景にもかかわらず、夢か前世で見てきたかのような、「うわこれ、知ってる!」という感覚が押し寄せてくるのが、本作の一番の特徴と言えるだろう。

なかでも筆者の心をつかんで離さないのが、巻頭に収録された「映画の思い出」だ。ある日、同じクラスの正男くんに「一緒に行こう!」と誘われて、市民会館で上映される二本立ての映画の切符をもらった孝一は、母親にお昼代として300円を持たされる。一方、孝一より大きな家に住んでいる正男くんは、彼とよく似た母が用意したバスケットを映画に持参する。中にはパンとジュースが入っていて、なんと孝一の分まであるという。帰り際、母親から預かった300円を手にし「これで足りるかな?」とお代を払おうとする孝一だったが、「孝一くんにも分けてあげなさいって言われとったパンとジュースやけん。お金はかまへんよ」と、受け取ってもらえない。なんとなくモヤモヤしたものを抱えたまま家に帰った孝一は、子どもたちだけで映画を観に行ったことへの達成感や充足感を覚える以上に、どことなく正男の家に対するコンプレックスのようなものが湧き上がり、ふて寝してしまうのだ。

言葉にならない思いを雄弁に語る瞳と、そこに添えられたひとことが胸を打つ

念のためフォローしておくと、孝一の母が非常識だった、というような話では決してない。あらかじめ正男くんの家に電話を入れたり、孝一に襟のついたシャツを着せたりと抜かりがない。けれども「二人分のお昼を息子に持たせる」という発想は、当時の孝一の母にはなかった、というだけのことである。にもかわらず、煮え切らなさを孝一が感じている……という描写が、まるで自分の身に起きた出来事であるかのように切なく胸に迫ってくるのだ。

目の前で起こることや自身の心の動きに敏感に反応をする孝一のまん丸な瞳が、言葉にならない彼の複雑な想いを、実に雄弁に語っている。この話が「正男くんからもらったパンはとてもおいしかったです」のひとことで締められているのも、この漫画を読んだ作者の母親が、「正男くんのお母さんは(子どもの)友達の分も軽食を持参させたのに、私は子どもに小銭を持参させたんやな……としきりに反省していた」という後日談も、すべてひっくるめてとても好きだ。